夜听(186)|母亲的缝纫机

夜听(186)|母亲的缝纫机

夜听(186)|母亲的缝纫机,多排线缝纫,德州缝纫班,缝纫神我参军离开家乡已三十年了,在这些年里,家乡发生了翻天覆地的变化。村里的砖瓦房大都变成了两三层的小洋楼,村容村貌也是日新月异,人们的思想观念更是今非昔比。我的母亲也从当年的中年妇女变成了如今白发苍苍的老太太,她虽历经沧桑,但身体还算硬朗,也许是过惯了苦日子,她依旧坚持住在上世纪八十年代初建的灰色砖瓦房里,母亲至今也不愿意戴金银首饰,八十多岁的她唯独喜欢家里的那台旧缝纫机。

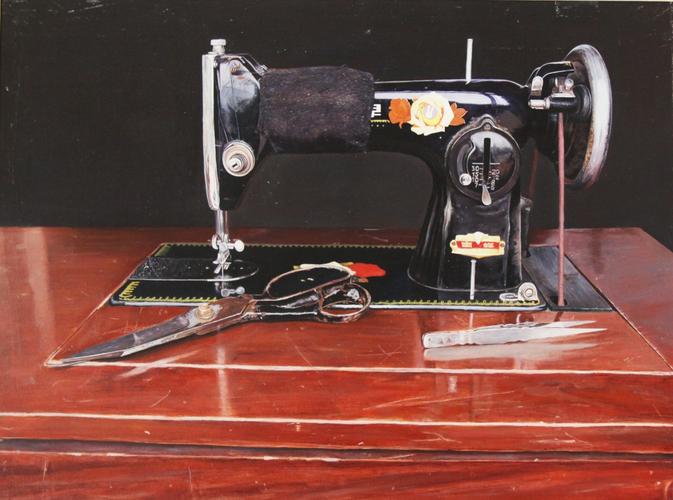

母亲一人独居在这个略显破旧的小院里,这里的一草一木、一砖一瓦都烙有时代的印记,她一直都反对我们将这处老宅子进行拆建或翻修,她熟悉并留恋这里的一切。年迈的母亲整天闲不住,院子里种满了花草,她除了打理这些花花草草外,便爱擦拭那台老式的缝纫机,尽管这台缝纫机已很陈旧,近些年几乎再没有人使用过,但它在母亲的精心“呵护”下,机头和面板仍油光锃亮的,依然还有当年的风釆。母亲若闲下来时,便会坐在堂屋的椅子上,一边听豫剧一边望着这台缝纫机发呆,也不知道她究竟在想些什么。我弟经常来看望母亲,还打趣说:“妈,把缝纫机卖了吧,它最多值二十元钱,放这儿也没用,净占地方。”母亲一听就急了:“给多少钱也不能卖,我留着还有用哩……”老母亲把这台缝纫机当成了“宝贝”,有它摆放在家里,时不时可以看一看、摸一摸这个过去的“老物件”,她心里踏实,这台缝纫机身上留有我们这个家庭一段美好又漫长的记忆。

那大概是在上世纪七十年代末八十年代初,我们那里刚实行联产承包责任制,当时人们的生活还不富裕,我父亲在漯河钢厂当采购员,经常到全国各地出差,在我们当地也算得上是见过大世面的,我们的条件自然要比别人家好很多。我清楚地记得,那时候我家已有一台手提式的收音机和一辆飞鸽牌自行车,加上父亲戴的东风牌手表,这些足令村里人羡慕不已,但父母从没有在别人面前炫耀过,生活还是很简朴。只是我们兄妹多,还都在上学,父亲不能经常回家,家里所有的重担都落在母亲肩上。那时我们又特别调皮,几个人的衣服难免经常被磨破,衣服上要打补丁,仅靠母亲手工缝补,有时还真的忙不过来。

其实全村每家都一样,所有的针线活全靠手工缝制,父亲看在眼里,急在心里,于是他和母亲商量,想买一台缝纫机,这样既方便自家使用还可以为村里人提供一些力所能及地帮助,母亲当然同意。为此,父亲一咬牙,便托关系买了一台崭新的缝纫机,据说是武汉生产的,在那个年代,这可是非常紧俏的商品,要凭票才能购买的。当父亲把缝纫机从广州带回来时,整个村庄沸腾了,街坊邻居都拥到我家看这稀罕物件,母亲自然是乐得合不拢嘴……

这是一台大桥牌缝纫机,它全身都发着亮光,大家除了好奇外,谁都不会使用,这难不住要强的母亲,她一连几天的琢磨和尝试,便会使用了。从穿针、引线、倒线,到脚踩踏板等,她手脚协调,做的有模有样,母亲又经过几天反复地练习,已经熟练地掌握了缝纫机的使用技巧。然后便开始教几个姐姐了,就连我也能坐下来用脚蹬上一阵子。自从我家有了缝纫机,村里的大姑娘、新媳妇经常借故来我家串门儿,其实就是想学缝纫机的使用,母亲看出了她们的心思,她二话不说,就手把手教她们……那时,我看母亲这么热心,怕她们用坏了,心里很不乐意,就和家人闹情绪。母亲把我拉到一旁批评道:“你这样不对,都是一个村的,用一用咋啦?坏了可以修。谁家都有难处,咱能帮的就帮一把,做人,要大气!”母亲说的话有道理,我从她身上学到了善良的品质和助人为乐的美德。

在母亲的指导下,几个手巧的姑娘很快就掌握了这门技术,看着她们娴熟的动作,我母亲也特别地高兴。这一来二去,她们开始拿着在外面裁剪好的布料来我家做衣服,母亲对她们像自家人一样,主动拿出各种颜色的线卷让她们选用,有时遇到技术性问题,母亲就会放下手中的活儿,赶紧跑过来帮忙解决;有时候有的人家为了省几块钱的裁剪费,顺便把整块布料拿到我家让母亲帮忙裁剪,母亲一定会按照她们的要求,很快就能裁剪出一个雏形来,接着使用缝纫机缝制,等把一件成品的衣服做好时,看着人家满意的样子,母亲也开心地笑了。

那时,无论农忙还是农闲,来我们家使用缝纫机的人一年到头从没间断过,特别在春节前夕,做新衣服的人更多,就连我们不在家时,也会有人来使用缝纫机。其实母亲完全可以推辞掉,但她还是会把我家的钥匙交给她们。在白天,缝纫机大都由街坊邻居来使用,我们兄妹的衣服也只能放到晚上来做,正是这样,母亲经常熬到深夜,我常常在睡梦中还能听到母亲做衣服时缝纫机发出地“噔噔”声。第二天母亲又要早早去地里干农活,她从没有怨言。就像母亲说的,缝纫机在自己家,什么时候用都行,可是人家是算着时间来的,咱要以人家为主。

那些年这台缝纫机也挺“争气”,在我的印象中,它从没有“罢过工”。正是从那时起,我们家在全村就有一个好名声。

转眼间,这已过去了好多年,时代在变迁,人们的生活水平发生了巨大的变化,农村人也都富裕了起来,物质不再匮乏。当年人们稀罕的收音机、手表、自行车和缝纫机这“四大件”早已进入平常百姓家。这些年,各式的小洋楼“遍地开花”,高级小轿车都开进了农家院落。人们也不再满足于吃饱穿暖,他们的物质、精神需求更是“水涨船高”。现在人们早已看不上用自家缝纫机做的衣服了,思想渐渐地转变啦,和城里人一样进商场、逛超市,如今还会通过手机进行网购,只需动动手指、足不出户商品就直接送到家,真是方便又快捷……

现在缝纫机彻底没有了“用武之地”,忙碌了半辈子的它终于“闲”了下来,这些东西早已被闲置,人们把它当成了破烂儿,甚至丢弃。

时光匆匆,谁能想到在短短的几十年间,家用缝纫机早已风光不在,母亲只能把这些老物件当成家庭“文物”来收藏,时常念叨它们的好处,总舍不得丢弃。现在农村的年轻人大都外出打工,只有过春节时才肯回来,春节一过又纷纷进城,家中只有老人与儿童守着这个古老的村庄,守护着自家孤独的宅院。我母亲何尝不是如此,她和父亲为这个家操劳了大半生,含辛茹苦地把七个儿女养大成人,前些年又送我去参军,随着我们各自成家,父亲又因病去世,昔日热热闹闹的庭院,如今却变得冷冷清清,偌大的一个院子只有母亲一人居住,就算是逢年过节家人也是聚少离多,很少有人能回来陪她聊一聊天、说一说话。在这个老院子里,母亲留恋那段过去的岁月,她守着那台已过时的缝纫机,它可是我家、也是全村人的“大功臣”啊!所以母亲一想起就会去擦拭一遍,不愿让它落上一点灰尘。母亲年龄大了,动作虽然有些笨拙,但擦的还是那么认真,就像当年她经常抚摸我的头一样,温柔又慈祥。

这时的母亲本应是儿孙绕膝、尽享天伦之乐的年纪,她却独居在那个老院子里,除了听戏曲之外,也只能与缝纫机“对话”了,她常一个人静静地坐着,看着那台缝纫机,想那段时光,回忆那段曾经的辉煌。在她的心里,这台缝纫机或许就是她经常见不到的儿女,擦拭缝纫机是一种陪伴,也是一种心灵慰藉,更是一种情感的寄托!

这台缝纫机既见证了我们家曾经的幸福与欢乐,也承载着一种淳朴的美德!它虽留有岁月的痕迹,但依然记录着时代的旋律,同时也展现着改革开放以来中国人民物质精神生活的巨变。这是一种传承!母亲怎么肯丢弃它?她永远也不会!

刘玉枝,青海公安文联会员,青海省作家协会会员。作品多次在军队、地方报刊发表并获奖。现就职于西宁市公安局交警支队。

周云翔,青海公安文联会员。多次参加、主持公安系统文艺活动。现就职于西宁市公安局政治部。

相关文章

- DNF缝纫机活动装扮怎么搭配 缝纫机活动最帅装扮

- 针织设计点|束腰设计

- 无污染、无印染!江阴这家企业的无染缝纫线产品好神奇

- 最能代表老上海的50个“符号”

- 内蒙古劳务输出“直通车” 促进农村牧区劳动力转移就业

- 网格布网布夹砂布缝纫服装吧

- 一针一线守匠心 一剪一裁扬国潮 深圳旗袍“守”艺人专注缝纫近30年让传统旗袍焕发新机

- 一部致敬摇滚的喜剧电影《缝纫机乐队

- 《缝纫机乐队》大连路演羞谈银幕初吻 空降大学军训拉歌打球

- 采样围裙 助力大白缝纫拓展台

- 想办个缝纫加工厂不知道该先办厂还是先招工

- 2014年中国缝纫线十大品牌排行榜

- 今日影评|《保你平安》这部喜剧拍出了辟谣之难

- 细数于正剧中的“雷人”造型“缝纫机”造型上榜网友:我服了

- 吴亦凡判了在中国坐牢13年赶回加拿大曾发誓自己犯法就进监狱

- 应用方便手工缝制师:一站式平台助攻新市场

- 2022国庆档为何“热闹”不起来了?

- 作为新跨电商新手在亚马逊上卖什么?这些品类先了解清楚!

- 208家企业上榜!2019年度东阳市安全生产标准化达标企业公布

- 科企合作共筑技术高地瓷砖美缝引领家居潮流——南京乘邦与中国林科院林产化工研究所战略合作成功签约